Actualités & publications

Mobilité internationale & attractivité

2 min

Quel lien entre le classement de Shanghai et l’attractivité auprès des étudiants internationaux ?

Par Pierre Aliphat, Hervé Biausser, Samia Boudjelloul & Pierre Tapie

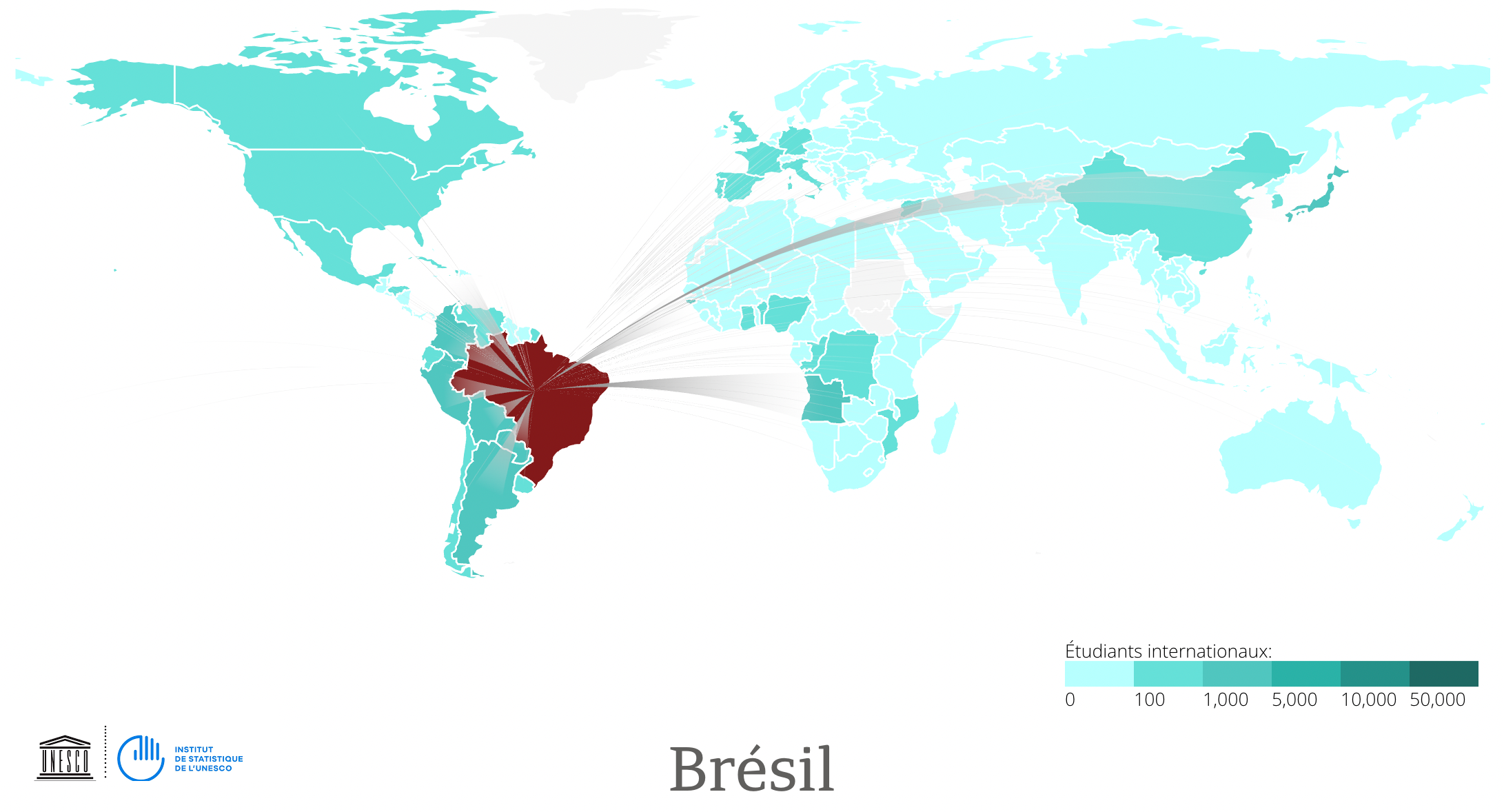

Les pays les mieux positionnés au classement dit « de Shanghai » sont hautement attractifs. Cette affirmation est vraie, puisque sur les dix pays les mieux classés dans l’édition de 2018 (États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, Australie, Canada, France, Japon, Italie et Pays-Bas), les huit premiers figuraient en même temps parmi les dix premières destinations des mobilités étudiantes internationales (les deux derniers étant respectivement 21e et 12e parmi les pays d’accueil). C’est particulièrement vrai pour les États-Unis, qui arrivaient, de très loin, en tête du classement avec 139 universités sur les 500 mieux notées, tout en captant plus de 17 % du flux mondial des étudiants mobiles (987 314 étudiants accueillis selon l’UNESCO). Faut-il en conclure que le ranking d’un pays dans le classement de Shanghai est un facteur d’attractivité déterminant pour les mobilités estudiantines ? C’est un présupposé très largement répandu dans les milieux gouvernementaux et universitaires, par lesquels le classement des institutions est souvent perçu comme un moyen de mieux se positionner vis-à-vis des flux d’étudiants internationaux – entre autres gains escomptés.

Pour l’interroger, Paxter est parti du nombre d’étudiants internationaux accueillis par chaque pays pour explorer le lien statistique entre cet accueil et la position du pays dans le classement de Shanghai. Les résultats de cette étude montrent que c'est avant tout son modèle sociétal qui fonde l'attractivité d'un pays par rapport aux autres. C'est une proposition - voire une promesse - d'ensemble que choisit un étudiant pour réaliser sa mobilité. Cette affirmation ne s’applique toutefois pas aux choix d’établissements, pour lesquels il est probable que la visibilité conférée par un bon ranking joue un rôle réel.

Lisez l'Essentiel Paxter consacré à la question : Classement de Shanghai et attractivitéPar Pierre Aliphat, Hervé Biausser, Samia Boudjelloul & Pierre Tapie

Les thématiques

- Avenir, opportunités & stratégie FR

- Coût & financement

- Démographie & statistiques

- Diplômes & accréditations

- Écoles / universités & territoires

- Égalité

- Enseignement, pédagogie & numérique

- Environnement & RSE

- Formation tout au long de la vie

- Législation & règlementation

- Marché du travail, professionnalisation & entrepreneuriat

- Mobilité internationale & attractivité

- Réalités internationales

- Recherche & innovation

- Secondaire & accès au supérieur

Les plus consultés

- Le point sur les dernières réformes des études de santé en France

- L’économie des mobilités étudiantes internationales à la lueur de la crise Covid

- Développement de l'enseignement supérieur en Afrique : l'enjeu majeur des procédures d'homologation des établissements

- La réforme du bac est en marche ! Regard sur l’opportunité de la réforme en cours

- Réforme du bac : tout ça pour ça ?